शिवमहिम्नःस्तोत्रम्

श्लोक १८

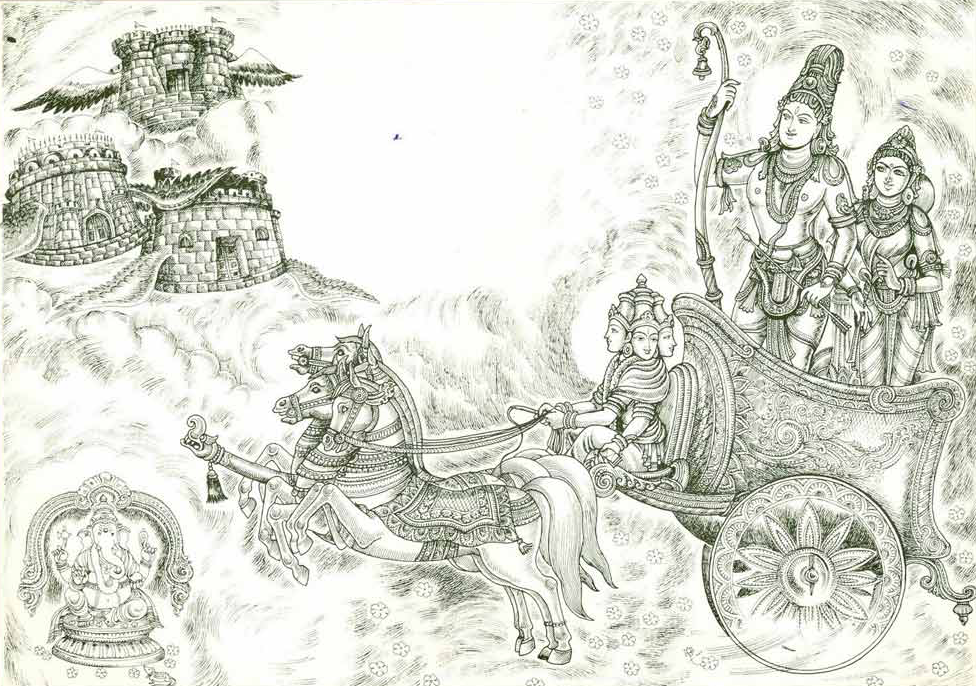

Shloka 18 Analysis![]()

रथ: क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो

रथांगे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणि: शर इति ।

दिधक्षोस्ते कोsयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि-

-र्विधेयै: क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा: प्रभुधिय: ।। १८ ।।

| रथ: क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो | ||

| रथ: | = | रथ, वाहन |

| क्षोणी | = | पृथ्वी |

| यन्ता | = | सारथि |

| शतधृतिरगेन्द्रो | → | शतधृति: + अगेन्द्र: |

| शतधृति: | = | ब्रह्मा |

| अगेन्द्र: | = | सुमेरु पर्वत |

| धनुरथो | → | धनु:+ अथो |

| धनु: | = | धनुष |

| अथो | = | तथा (के अर्थ में) |

| रथांगे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणि: शर इति | ||

| रथांगे | = | रथ के दो पहिये |

| चन्द्रार्कौ | = | अर्क (सूर्य) और चन्द्र |

| रथचरणपाणि: | = | चक्रपाणि, भगवान विष्णु |

| शर: | = | बाण |

| इति | = | इ्स प्रकार |

| दिधक्षोस्ते कोsयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि-र्विधेयै: | ||

| दिधक्षोस्ते | → | दिधक्षो: + ते |

| दिधक्षो: | = | जलाने के इच्छुक (आप) की |

| ते | = | आपकी |

| कोsयम् | → | क: + अयम् |

| क: | = | क्या (ही) |

| अयम् | = | यह |

| त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि-र्विधेयै: | → | त्रिपुर + तृणम् + आडम्बर + विधि: |

| त्रिपुरतृणम् | = | त्रिपुर (त्रिपुरासुर) रूपी तिनके को |

| आडम्बरविधि: | = | अद्भुत तैयारी (पूरे ताम-झाम के साथ) |

| विधेयै: | = | परिकरों के साथ, अनुचरों के साथ |

| -र्विधेयै: क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा: प्रभुधिय: | ||

| र्विधेयै: | = | परिकरों के साथ, अनुचरों के साथ |

| क्रीडन्त्य: | = | खेलती हुईं, लीला करती हुईं |

| न | = | नहीं (होती हैं) |

| खलु | = | सचमुच ही |

| परतन्त्रा: | = | किसी की अपेक्षा रखने वाली, पराधीन |

| प्रभुधिय: | = | प्रभु की बुद्धियां, संकल्प |

![]()

अन्वय

भावार्थ

पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथि, सुमेरु पर्वत को धनुष, सूर्य-चंद्रमा को रथ के पहिये तथा चक्रपाणि (विष्णु) को बाण बना कर, त्रिपुरासुर रूपी तिनके को जला देने के इच्छुक आपने पूरे ताम-धाम के साथ क्या ही अद्भुत तैयारी की, क्या ही भव्य समारोह जुटाया, प्रभो ! सच तो यह है कि अपने जनों के साथ क्रीड़ा करते समय प्रभु की बुद्धि अथवा उनके संकल्प किसी साधन या सहायता की अपेक्षा नहीं रखते, इस तरह वे अन्य के अधीन अथवा परतंत्र नहीं होते अर्थात् वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं । तात्पर्य यह है कि अपने परिकरों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रभु के दिव्य क्रिया-कलाप उनके अपने विधान के अनुसार होते हैं । उनकी माया अगम्य है, जिसका भेद कोई नहीं पा सकता ।

व्याख्या

शिवमहिम्न:स्तोत्रम् के १८ वें श्लोक में कवि इस बात पर बल देते हैं कि भुवनभयभंग का व्यसन रखने वाले भगवान शिव की लीला के रहस्य को कौन जान सकता है ? वे अपने द्वारा रचे गए संसार व पदार्थ के साथ क्रीड़ाएँ करते हैं । किंकरवश्य प्रभु के कुतूहलकारी क्रियाकलाप, उनके सद्संकल्प कहाँ किसी की समझ में आते हैं ! उनकी लीलाओं का आशय होता है प्राणिमात्र का हित-सम्पादन करना और इन भावों की गहराई इतनी अतल व रहस्य-ढँकी होती है कि उनकी थाह कोई नहीं पा सकता । ऐसे में किसी की राय या सहयोग का, किसी उपकरण या साधन का प्रयोजन ही क्या है ? वे एकलिंग (अद्वितीय) हैं । इसी शिव-भाव को कवि ने न परतंत्रा प्रभुधिय: अर्थात् उनकी बुद्धि परतंत्र नहीं है, यह कह समझाया है । गन्धर्वराज के कहने का अभिप्राय यह है कि प्रभु कर्म-परतंत्र भी नहीं हैं । वे स्वात्माराम हैं और आसक्ति से अलिप्त हैं, कर्मों से अतीत हैं । जो अन्य के कर्मों के पाश को काट देते हैं, उन्हें कौन-सा पाश बांध सकता है ? शिव परात्पर हैं यानि वे पर से भी परे हैं । अपनी सृष्टि के जनों के साथ विविध कर्मों की लीला करते हुए, दूसरे शब्दों में अपने बनाये हुए खिलौनों से खेलते हुए प्रभु के खेल के गूढ़ आशय को जान पाना कदापि संभव नहीं होता ।

प्रस्तुत श्लोक में स्तुतिगायक पुराणों में वर्णित त्रिपुर-संहार की कथा का दृष्टांत देते हुए भगवान पिनाकपाणि की भक्त-वत्सलता की ओर इंगित करते हैं, जिसमें सर्वेश्वर अपने द्वारा रचित सृष्टि को दुर्दान्त दैत्यों के उत्पीड़न से रक्षित करने के लिये बद्धपरिकर होते हैं और असम्भवप्राय त्रिपुर-संहार का महत् कार्य पूरा करके उसके श्रेय का प्रसाद अपने अनुचरों, आश्रितों और शरणागतों को प्रदान करते हैं, ताकि उन सबका गौरव बना रहे । (लिंग पुराण पर आधारित) त्रिपुर-संहार की कथा संक्षेप में इस प्रकार है ।

त्रिपुर से तात्पर्य है तीन पुरों अथवा नगरों के समूह से, जो दैत्य-शिल्पी मय द्वारा निर्मित किये गये थे । इन पुरों के अधिपति तीन सहोदर भ्राताओं के त्रिक (तिकड़ी) को त्रिपुरासुर कहा जाता है । भगवान शिव के औरस पुत्र कुमार कार्त्तिकेय (देवसेनापति) द्वारा मदान्ध तारकासुर के मारे जाने पर उसके महाबली पुत्रों विद्युन्माली, तारकाक्ष व कमलाक्ष ने कठोर तप से ब्रह्माजी को प्रसन्न करके उनसे अमरत्व का वर माँगा, जिसके न मिलने पर ब्रह्माजी से इस वर की याचना की कि तीन पुरों की स्थापना करके हम लोग आपकी कृपा से कहीं भी अबाध रूप में विचरण करते रहें । एक हजार वर्षों बाद हमारे तीनों पुर आपस में मिलें तथा उस समय हमारे पुरों के मिलने पर जो एक बाण से ही तीनों पुरों को एक साथ नष्ट कर दे, उसी और केवल उसी के हाथों हमारी मृत्यु संभव हो । यह वर प्राप्त करके, मृत्यु-भय से मुक्त वे अब अतीव बलशाली हो गये । मयासुर-निर्मित तीन पुरों में से तारकाक्ष का स्वर्णमय पुर स्वर्ग में, कमलाक्ष का रजतमय पुर अन्तरिक्ष में तथा विद्युन्माली का लौहमय पुर पृथ्वी पर था । सुदृढ़ किलों से युक्त वे तीनों पुर (नगर) दूसरी त्रिलोकी के समान थे । यही त्रिपुर कहलाये व इनके स्वामी अथवा अधिपति त्रिपुरासुर के संयुक्त नाम से पुकारे गये । इन तीनों अद्भुत, अभेद्य वैमानिक नगरों की गति सर्वत्र थी । वे जल, थल पर कहीं भी उतर सकते थे व उड़ भी सकते थे ।

इन त्रिपुरों के बन जाने पर, इनमें प्रविष्ट हो कर सभी दैत्य तीनों लोकों में सर्वाधिक बलशाली हो गये थे । शिवभक्त मय दानव से रक्षित-शिक्षित वे पूजाप्रवण दैत्यगण शिवकृपा से किसी भी प्रकार अवध्य थे । उन्हें न तो रोग व मृत्यु का भय था और न हि वैभव के विनष्ट होने का, फलत: प्रकृति से ही क्रूर व उद्दण्ड उन दानवों ने त्रिलोक में आतंक की दुन्दुभि बजा दी थी । वे अपने किसी भी पुर (नगर) को कहीं भी किसी भी ग्राम, नगर या वन-उद्यान में या पर्वत-शिखर पर उतार कर प्राणियों को पीस डालते व देवताओं के सुरम्य उपवन भी नष्ट-भ्रष्ट करके रख देते । त्रिपुरों ने त्रिलोकी में हाहाकार मचा रखा था । देवगण तेज व बल से विहीन हो गये थे ।

यह कथा लंबी है, अत: संक्षेप में कहा जाये तो, त्रिपुर-विपत्ति से त्रस्त देवताओं की पीड़ा भगवान विष्णु ने सुनी, तो उन्होंने एक माया-पुरुष उत्पन्न किया, जिसका कार्य था दैत्यों को विमोहित करके उन्हें येन केन प्रकारेण धर्ममार्ग से च्युत करना, ताकि उनके धर्मबल का लोप हो और तब कुपित महादेव उनके वध-हेतु तैयार हो जायें । मायापुरुष द्वारा वही किया गया । फलत: उन पापलिप्त पुराध्यक्षों के वध हेतु शिव कृतसंकल्प हो गये । तब उनके संहार-हेतु युद्ध की तैयारी आरम्भ हुई । देवशिल्पी विश्वकर्मा ने शिवाज्ञा से दिव्य रथ का निर्माण किया । आयुध और उपकरण जुटाये गये । प्रस्तुत श्लोक में इसी अभियान का (तैयारी व दिव्य रथ का) संक्षिप्त चित्रण है ।

गन्धर्वराज का कहना है कि तृण की भाँति त्रिपुर को जला देने के लिये कृतसंकल्प महादेव ने इस कार्य को करने के हेतु दिव्य शक्तियों का जमघट जुटा दिया । सृष्टि के इस अभूतपूर्व कार्य के लिये इसके साधन और सहायक भी इसी के अनुरूप चुने गये । यद्यपि शिव चाहते तो अपनी एक दृष्टि से ही त्रिपुरों को क्षण भर में भस्मसात् कर के रख देते । किन्तु देवदेवेश्वर ने ऐसा नहीं किया, अपितु अपनी सृष्टि के परिजनों-परिकरों को सुअवसर दिया कि वे शिव-कारज में हाथ बंटायें । सभी अपनी-अपनी निर्दिष्ट भूमिकाओं का पूरे मनोयोग से निर्वहण करें, जिससे कि कोई भी अपने को नगण्य न समझे, बलहीन न माने । जगत्पिता की दृष्टि में सब अनमोल हैं तथा जगदीश्वर को अपने सभी परिजनों से प्रयोजन है । अत: इस कार्य के क्रियान्वयन के लिये शिव ने पूरा समारोह जुटाया, जिसे कवि ने आडम्बरविधि कह कर व्यक्त किया है । महादेव की इस संहार-लीला में एक असाधारण दृढ़ रथ की आवश्यकता अनुभूत की गई । पृथ्वी का सहयोग वांछित हुआ व क्षोणी अर्थात् पृथ्वी को रथ बनाया गया । ऐसे रथ का निपुण सारथ्य चतुरानन के सिवा और कौन कर सकता है ? अतएव शतधृति अर्थात् ब्रह्माजी बनाये गये सारथि इस रथ के । एक ही बाण के प्रक्षेप से तीनों पुरों को नष्ट करने पर ही असुरों की मृत्यु सम्भव थी, अत: तीनों दृढ़ पुरियों के ध्वंस के लिये अगेन्द्र अर्थात् अगों के राजा को धनुष बनाया गया । अग का अर्थ पर्वत होता है, ग गमन की क्रिया का द्योतक है तथा ग से पहले अ लगाने का अर्थ है, जो गमन न कर सके, जो चले नहीं अपितु अचल हो । इस प्रकार अग का अर्थ हुआ अचल या पर्वत तथा अगेन्द्र का अर्थ हुआ पर्वतेन्द्र, जो कि सुमेरु पर्वत माने जाते हैं । सुमेरु को कनकाचल व रत्नसानु भी कहा जाता है । अत: अगों में अग्रणी सुमेरु पर्वत दैत्य-वध में प्रयुक्त होने वाले धनु बने ।

जगत् में काल अथवा समय का बोध सूर्य व चन्द्रमा से होता है । ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार चन्द्रमा नक्षत्रों का भोग करते हुए राशि-प्रति-राशि नभ में आगे गतिमान होते हैं तथा वे (चन्द्र) नवग्रहों में सर्वाधिक क्षिप्रगामी हैं । सूर्य संवत्सर के स्वामी हैं तथा चराचर जगत् में प्राणों का संचार करते हैं । इस दिव्य रथ को गतिमान करने के लिये इन दोनों को अर्थात् चन्द्र तथा सूर्य को रथ के पहियों के स्थान पर प्रयुक्त किया गया रथांगे चन्द्रार्कौ । इतना ही नहीं, सूर्य व चन्द्र नेत्रों के अधिदेवता भी हैं । अत: रथ सर्वथा सही मार्ग पर चलेगा, यह भी निश्चित था । रथचरणपाणि में रथचरण शब्द चक्र के अर्थ का द्योतक है । इस प्रकार रथचरणपाणि का अर्थ हुआ चक्रपाणि, जो कि भगवान विष्णु का एक शुभ नाम है । सृष्टि का संपालन-संपोषण करने वाले व अधर्मियों का चक्र से शिरोच्छेद करने वाले विष्णु को शर अर्थात् बाण बना कर उनका इस महत् कार्य में योगदान लिया गया । (यह सर्वज्ञात तथ्य है कि रामबाण अमोघ होते है, ठीक श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्र की भाँति ।) इस श्लोक में इतना ही बताया गया है । इस प्रकार स्तुतिकार कहते हैं कि कोsयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि: अर्थात् त्रिपुररूपी तिनके को दग्ध करने के इच्छुक आपने प्रभो, समारोहपूर्वक कैसा भव्य साज सजाया ! क्या ही महिमामय मण्डल बना भगवान मुण्डमाली के सहयोगियों का ! लिंगपुराण के ७२वें अध्याय में यह कथा वर्णित है, जिसमें इस भव्य अभियान के विषय में बात करते हुए ब्रह्माजी व अन्य देवतागण कहते हैं कि भगवान पिनाकपाणि लीला करने के हेतु ही यह सब करने के लिये प्रवृत्त हुए हैं, अन्यथा उन्हें इस आडम्बर (ताम-धाम) से क्या प्रयोजन ।

पुराणों में वर्णित इस कथा में पर्याप्त विस्तार से इस दिव्य रथ का वर्णन प्राप्त होता है । यह भव्य आयोजन अकारण न था । विश्वेश्वर की लीलाएं उनके विश्व के प्राणियों के लिये एक पवित्र उदाहरण होती हैं । पारिवारिक या सामाजिक आयोजनों में यथासंभव सभी का सहयोग लेना अभीष्ट होता है, साथ ही उन्हें महत्व व आदर देना भी । यह आशय आलोक में आता है इस आख्यान से । यह बात आज भी लोक में देखी जाती है । परिवार के किसी भी आयोजन में परिवार के वयोवृद्ध जन को प्रधान बना कर उनसे मार्गदर्शन की विनती की जाती है तथा यथायोग्य कार्य भिन्न-भिन्न जनों को बाँट दिये जाते हैं । सभी संबद्ध लोग परस्पर सहयोग से कार्य को सुखद परिणति तक पहुँचाते हैं । शिवजी ने यही तो किया । उनके एक दृष्टिपात मात्र से त्रिपुर क्षणार्ध में ही धू-धू करके जल उठता । किन्तु समष्टि के संचालक ने अपनी सृष्टि की विभूतियों को सहभागी बना कर उनके महत्व को रेखांकित किया और उन्हें गौरव दिया । इस प्रकार इस श्लोक से यह दृष्टिगत होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी व पर्वतेन्द्र सुमेरु आदि इस अनुपम आयोजन में अपना-अपना तेज प्रकट कर रहे हैं । यह तो वही बात हुई त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये । उन्हीं दयामय से मिला हुआ ऐश्वर्य उन्हीं के प्रयोजन में लगा दिया देवों ने । महादेव के महदुद्देश्य को सार्थक करके वे सब स्वयं भी धन्य हुए ।

पुराणों में वर्णित इस कथा में पर्याप्त विस्तार से इस दिव्य रथ का वर्णन प्राप्त होता है । यह भव्य आयोजन अकारण न था । विश्वेश्वर की लीलाएं उनके विश्व के प्राणियों के लिये एक पवित्र उदाहरण होती हैं । पारिवारिक या सामाजिक आयोजनों में यथासंभव सभी का सहयोग लेना अभीष्ट होता है, साथ ही उन्हें महत्व व आदर देना भी । यह आशय आलोक में आता है इस आख्यान से । यह बात आज भी लोक में देखी जाती है । परिवार के किसी भी आयोजन में परिवार के वयोवृद्ध जन को प्रधान बना कर उनसे मार्गदर्शन की विनती की जाती है तथा यथायोग्य कार्य भिन्न-भिन्न जनों को बाँट दिये जाते हैं । सभी संबद्ध लोग परस्पर सहयोग से कार्य को सुखद परिणति तक पहुँचाते हैं । शिवजी ने यही तो किया । उनके एक दृष्टिपात मात्र से त्रिपुर क्षणार्ध में ही धू-धू करके जल उठता । किन्तु समष्टि के संचालक ने अपनी सृष्टि की विभूतियों को सहभागी बना कर उनके महत्व को रेखांकित किया और उन्हें गौरव दिया । इस प्रकार इस श्लोक से यह दृष्टिगत होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी व पर्वतेन्द्र सुमेरु आदि इस अनुपम आयोजन में अपना-अपना तेज प्रकट कर रहे हैं । यह तो वही बात हुई त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये । उन्हीं दयामय से मिला हुआ ऐश्वर्य उन्हीं के प्रयोजन में लगा दिया देवों ने । महादेव के महदुद्देश्य को सार्थक करके वे सब स्वयं भी धन्य हुए ।

श्लोक की तीसरी पंक्ति में आये हुए शब्द दिधक्षो को इस प्रकार समझना होगा । मूल शब्द है दिधक्षु जिसका अर्थ है जलाने की इच्छा रखने वाला और दिधक्षा कहते हैं जलाने की इच्छा को । संस्कृत व्याकरण के अनुसार दिधक्षु की छठी विभक्ति, एकवचन का संबंध-सूचक रूप बनता है दिधक्षो: अर्थात् दिधक्षु की । इसके बाद है ते अर्थात् आपकी । मिला कर तात्पर्य है जलाने की इच्छा रखने वाले आपकी । कवि आगे कहते हैं कि त्रिपुर रूपी तिनके को नष्ट करने हेतु इसे जलाने की इच्छा रखने वाले आपकी समारोहपूर्वक यह क्या ही यह अद्भुत तैयारी – अयम् आडम्बरविधि थी । प्रभो ! आपने क्या ही अद्भुत साज सजाया, त्रिपुरासुर को दग्ध करने के लिये, जो तिनके-सा तुच्छ था आपके लिये ! इसलिये कवि ने कहा त्रिपुरतृणम् ।यह सब कहा गया शिवजी की त्रिपुर-संहार की लीला के लिये ।

श्लोक की अन्तिम पंक्ति में स्तुतिगायक प्रभु की धी अथवा बुद्धि के लिये कहते हैं न खलु परतन्त्रा: प्रभुधिय: । भगवान शिव स्वयंभू है । कवि के कथन का अभिप्राय है कि सर्वेश्वर की मति, उनके संकल्प किसी साधन या सहायक के मुखापेक्षी नहीं हैं । संसार, सहयोग, सुयश किसी की अपेक्षा नहीं है उन्हें । भगवान डमरुपाणि वस्तुत: अपेक्षा और अनपेक्षा दोनों से अतीत हैं, अतएव परतंत्र नहीं हैं उनकी बुद्धि या दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी योजनाएँ, उनकी लीलाएँ, उनकी क्रीडाएं । उनकी धी स्वतंत्र है, जो वर्णन का विषय नहीं है । उनकी क्रीड़ा सोद्देश्य होती है । जिनसे उन्होंने सहयोग लिया, उन सब से वे सेवित हैं । यह चराचर जगत् शिव का सृजन है और वे सिरजनहार इन सभी सेवा-तत्पर विभूतियों से सेव्यमान हैं । उनके द्वारा बनाये हुए जगत् के प्राणी हैं उनके पशु व वे हैं पशुपतिनाथ । पशु वह जो पाश में बद्ध होता है । देवदेवेश्वर का विधान भक्ति-प्रीतिपूर्वक मानने वाले उनके आज्ञानुवर्ती जन उनके विधेय हैं अर्थात् उनके परिकर हैं, उनके गण हैं । दूसरे शब्दों में उनके पशु हैं, तथा शिव हैं पीड़ितों का परित्राण करने वाले पशुपतिनाथ । त्रिपुरदाह के सन्दर्भ में लिंगपुराण का कथन है कि ब्रह्मा सहित सब देवता शिवजी के पशु हो गये । सब से सहयोग लिया, साधन-सहायता-निरपेक्ष पशुपतिनाथ ने, जिनके एक बाण के प्रक्षेप से दग्ध हो सकता था त्रिपुर । वे साधन-निरपेक्ष व सहायता-निरपेक्ष हैं, कर्म-निरपेक्ष भी, क्योंकि अनासक्त व आत्मस्थ शिव कर्म-प्रपंच से परे हैं । किन्तु तब भी उनकी सर्वज्ञता अक्षुण्ण है । इस तरह उनकी धी परतन्त्र नहीं है व वे सर्वतन्त्र स्वतंत्र हैं, स्वयंभू हैं । अपने विविध प्रकार की नाट्यलीला करने वाले भगवान शिव का स्वरूप तो उनकी कृपा का अवतरण है अपने परिकरों के लिये । वे कृपा-विग्रह है । विविध चरितों में लीला करने वाला उनका साकार रूप या पार्थिव प्रतीत होने वाली देह वस्तुत: उनकी चिद्घन (चिद्-घन) देह होती है, जो उनके संकल्प करने मात्र से व्यक्त हो जाती है । इस प्रकार न वे पंचभूतों के अधीन हैं और न हि वे प्रारब्ध-परतन्त्र हैं ।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विराटता, क्षिप्रता, प्राणमयता, संचालन-निपुणता और अमोघता आदि गुणों से समन्वित योगदान को सिरजनहार हर ने अपने ही परिकरों से लिया व उन्हें त्रिपुर-जय का गौरव दिया तथा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सर्वेश्वर शिव त्रिपुरारी, त्रिपुरहन्ता, त्रिपुरहर कहलाये । इसीके पर्यायवाची नाम हैं पुरारी, पुरमथन, पुरशासन, पुरान्तक ।

| श्लोक १७ | अनुक्रमणिका | श्लोक १९ |

![]()