शिवताण्डवस्तोत्रम्

श्लोक ३

Shloka 3 Analysis![]()

धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर-

स्फ़ुरद्दिगन्तसंततिप्रमोदमानमानसे ।

कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि

क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ।।

| धराधरेन्द्रनंदिनी | → | धराधरेन्द्र + नंदिनी |

| धराधरेन्द्र | = | पर्वतराज |

| नंदिनी | = | पुत्री |

| विलासबन्धुबन्धुर | → | विलास + बन्धु + बन्धुर |

| विलास | = | लीलाविलास , केलि-क्रीड़ा , मनोरंजक क्रिया-कलाप |

| बन्धु | = | मित्र , सहचर , प्रेमास्पद |

| बन्धुर | = | सुंदर, मनोहर |

| स्फुरद्दिगन्तसन्तति | → | स्फुरत् + दिगन्त + सन्तति |

| स्फुरत् | = | फैलती हुई , प्रकाशित होती हुई |

| दिगन्त | = | दिशाओं का अंत अर्थात् दूर तक |

| सन्तति | = | बढ़ना, विस्त्रृत होना |

| प्रमोदमानमानसे | → | प्रमोदमान + मानसे |

| प्रमोदमान | = | पुलकायमान , प्रसन्न |

| मानसे | = | (प्रसन्न) मन वाले (में) |

| कृपाकटाक्षधोरणी | → | कृपाकटाक्ष + धोरणी |

| कृपाकटाक्ष | = | कृपा भरी दृष्टि |

| धोरणी | = | अटूट क्रम, अनवरत |

| निरुद्धदुर्धरापदि | → | निरुद्ध + दुर्धर + आपदि |

| निरुद्ध | = | दूर होना |

| दुर्धर | = | दु:सह, असह्य |

| आपदि | = | आपदा (में) |

| क्वचिद्दिगम्बरे | → | क्वचित् + दिगम्बरे |

| क्वचित् | = | ऐसे किसी |

| दिगम्बरे | = | दिशाएं हैं वस्त्र जिसके अर्थात् निर्वस्त्र , इन्द्रियातीत में |

| मनो | = | मन: = मन (का) |

| विनोदम् एतु | = | बहलाव हो अथवा आनन्द मिले |

| वस्तुनि | = | वस्तु में |

![]()

अन्वय

धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुर स्फुरत् दिगन्त-सन्तति प्रमोदमान मानसे ( यस्य ) कृपाकटाक्ष धोरणी दुर्धर आपदि निरुद्ध क्वचिद् दिगम्बरे वस्तुनि ( मे ) मन: विनोदं एतु ।

भावार्थ

पर्वतेश-पुत्री पार्वती के चारु हास-विलास से दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है तथा जिनकी कृपादृष्टि मात्र से निरंतर आने वाली दुस्सह आपदाएं नष्ट हो जाती हैं, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में अर्थात् महादेव में मेरा मन विनोद प्राप्त करे ।

व्याख्या

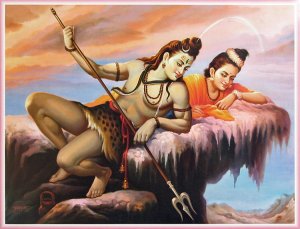

रावण का कहना है कि पर्वतराजपुत्री पार्वती के लीलाविलासयुक्त क्रिया-कलाप से दिशाओं को प्रकाशित होते देख कर जिनका मन आनन्दित हो रहा है, जिनकी कृपादृष्टि से भक्तों की ओर निरन्तर आती हुईं दु:सह आपदाएं नष्ट हो जाती हैं, ऐसे किसी दिगम्बर तत्व में मेरा मन आनन्द पाये, ऐसी उसकी मनोकामना और मनोभावना है ।

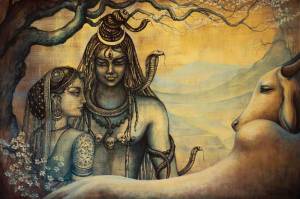

शिवताण्डवस्तोत्रम् के तीसरे श्लोक में रावण अपने दिगम्बर, इन्द्रियातीत आराध्य की महिमा का गान करता है । भगवान शिव पर्वतराजपुत्री पार्वती के प्राणवल्लभ हैं, रूपवान, सुन्दर सहचर हैं । देवी पार्वती शिव की शक्ति हैं । शिव तथा शक्ति एक-दूसरे से वियुक्त हो कर नहीं रह सकते । शक्ति ने शैलराज हिमालय के घर जन्म ले कर पति रूप में महादेव को पाने के अर्थ अमोघ तपस्या की थी । उनकी प्रतिज्ञा थी कि—

अर्थात् मैं वरदायी शम्भु को ही वर रूप में मांगती हूँ , महेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी देव को नहीं ।

अर्थात् मैं वरदायी शम्भु को ही वर रूप में मांगती हूँ , महेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी देव को नहीं ।

शिवतांडवस्तोत्रम् का तीसरा श्लोक पार्वतीजी के लीला-विलास और उल्लास से आरम्भ होता है ।वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं अत: उन्हें धराधरेन्द्रनन्दिनी कहा । धराधर का अर्थ है धरणिधर, पर्वत या शैल तथा धराधरेन्द्र का अर्थ हुआ शैलेन्द्र अथवा पर्वतराज । नन्दिनी का अर्थ है पुत्री अथवा कन्या । इस तरह शैलेन्द्र-कन्यका के लिये धराधरेन्द्रनन्दिनी शब्द प्रयुक्त किया । यह संसार उनका लीलाव्यापार है । नगेशनंदिनी के नयनाभिराम हाव-भाव-हास से, लीला-विलास से निसर्ग में उल्लास और उमंग का प्रस्फुटन हो रहा है । दूर दूर तक, दिग्दिगंत तक उनके उल्लास का आलोक विकीर्ण है । सृष्टि में चैतन्य की लहरियां सुदूर तक व्याप्त हैं, जिससे नवसृजन, नवस्फुटन, नवविकसन हो रहा है । सृजनहार शिव इस पुष्पित पल्ल्वित होती हुई प्रकृति को देख कर प्रमुदित होते हैं । यहाँ यह ध्यातव्य है कि शिवाताण्डव स्तोत्र में शिव का तांडव-रत रूप उभारा गया है । शिव का तांडव किसी प्राकृत या लौकिक नर्त्तक का नृत्य नहीं है । यह वस्तुतः ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, परम चैतन्य, चित्त-शक्ति का सतत व सत्वर चलने वाला क्रिया-कलाप है, जिससे नवसृजन होता है । विगलन व विघटन के उपरान्त जो जीर्ण-शीर्ण संहार को प्राप्त होता है, वह पुनः सृजित होता है। धराधरेंद्रनन्दिनी की कटाक्षपूर्ण चितवन व उनकी पुलक-प्रसूत शोभा को फूलते-फलते-फैलते देख कर, निरख कर पार्वती के सुन्दर सहचर अथवा विलास-सखा विलासबन्धुबन्धुर: शंकर के मन में हर्ष का उद्रेक होता है प्रमोदमानमानसे । रावण जानता है कि वे सुप्रसन्न हो जिस ओर देख लें शुभत्व वहीं आ बसता है । रावण का कहना है कि शिव के एक कटाक्षपात से ही विपत्तियाँ भाग खड़ी होती हैं । दूसरे शब्दों में, उनकी कृपा-दृष्टि का प्रसाद अनवरत आती हुईं अनेकानेक दु:सह आपदाओं को, आपदाओं के निरन्तर प्रवाह को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है । छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी आपदा, दु:सह-दुर्निवार आपदा, शिव की एक दृष्टिपात मात्र से अवरुद्ध हो जाती है, साधक तक पहुँच ही नहीं पाती । उन करुणामय का कृपा-प्रसाद पा कर साधक धन्य हो जाता है ।

रावण कोई साधारण व्यक्तित्व तो था नहीं , उसने असाधारण रूप से दारुण तपस्या करके अतुलित बल-वीर्य अर्जित किया था । उसका लगाव व झुकाव अद्भुत की ओर होना स्वाभाविक था । अपने उपास्य के प्रमुदित रूप की भावना मन में भरे हुए वह कहीं स्वप्न-राज्य में विचरण करने लगता है और खोया हुआ सा कहने लगता है क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि अर्थात् ऐसे ही किसी दिगम्बर तत्व में मेरा मन विनोद पाए । दिगम्बर से अभिप्राय है सम्पूर्ण नभ को वृक्ष छाल की भाँति वस्त्र बना कर पहनने वाला, दूसरे शब्दों में कहें तो इससे अभिप्रेत है अगोचर व अगम्य । रावणका कहना है कि मेरा मन रत रहना चाहता है उनके चिन्मय स्वरूप में, जिसके ऊपर कोई आवरण या आच्छादन नहीं । उसे वाञ्छा है, चिदानंद से अपने चित्त को रंजित करने की। वह चाहता है कि उन चित्तरंजन के चिंतन से मिलने वाला आनन्द उसके मनोविनोद का साधन बन जाए । उसकी प्रसन्नता है उसके प्रेमाराध्य शिव का मनन-चिन्तन-भजन

रावण कोई साधारण व्यक्तित्व तो था नहीं , उसने असाधारण रूप से दारुण तपस्या करके अतुलित बल-वीर्य अर्जित किया था । उसका लगाव व झुकाव अद्भुत की ओर होना स्वाभाविक था । अपने उपास्य के प्रमुदित रूप की भावना मन में भरे हुए वह कहीं स्वप्न-राज्य में विचरण करने लगता है और खोया हुआ सा कहने लगता है क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि अर्थात् ऐसे ही किसी दिगम्बर तत्व में मेरा मन विनोद पाए । दिगम्बर से अभिप्राय है सम्पूर्ण नभ को वृक्ष छाल की भाँति वस्त्र बना कर पहनने वाला, दूसरे शब्दों में कहें तो इससे अभिप्रेत है अगोचर व अगम्य । रावणका कहना है कि मेरा मन रत रहना चाहता है उनके चिन्मय स्वरूप में, जिसके ऊपर कोई आवरण या आच्छादन नहीं । उसे वाञ्छा है, चिदानंद से अपने चित्त को रंजित करने की। वह चाहता है कि उन चित्तरंजन के चिंतन से मिलने वाला आनन्द उसके मनोविनोद का साधन बन जाए । उसकी प्रसन्नता है उसके प्रेमाराध्य शिव का मनन-चिन्तन-भजन

शिव गिरि-कंदराओं में, विजन विपिन में , दुर्गम वन-वीथियों  में विचरण करते हैं सबसे विरत रह कर । वे विमल-विवेक वीतराग हैं । ऐसे अगोचर, इन्द्रियातीत शिव के ऐश्वर्य को कौन समझ सकता है ? मायिक रज आदि गुणों में स्थित हो कर भी वे उनसे अतीत हैं सृष्टि प्रपंच की रचना व संहार करते हैं । सब कुछ कर के भी किसी में लिप्त या आसक्त नहीं हैं । दिगम्बर (दिक्+अम्बर) का अर्थ है दिशा ही जिसका अम्बर हों, वस्त्र हों अर्थात् निर्वस्त्र या नग्न । अम्बर से यहाँ आकाश नहीं ,अपितु वस्त्र अभिप्रेत है । इन्द्रियों के आवरण से भी वे शून्य हैं ।अत: योगीश्वर शिव को नग्न या निरावरण कहते हैं । इसी को गोस्वामी तुलसीदास रुद्राष्टकम् में गोतीतमीशं गिरीशम् कहते हैं ।

में विचरण करते हैं सबसे विरत रह कर । वे विमल-विवेक वीतराग हैं । ऐसे अगोचर, इन्द्रियातीत शिव के ऐश्वर्य को कौन समझ सकता है ? मायिक रज आदि गुणों में स्थित हो कर भी वे उनसे अतीत हैं सृष्टि प्रपंच की रचना व संहार करते हैं । सब कुछ कर के भी किसी में लिप्त या आसक्त नहीं हैं । दिगम्बर (दिक्+अम्बर) का अर्थ है दिशा ही जिसका अम्बर हों, वस्त्र हों अर्थात् निर्वस्त्र या नग्न । अम्बर से यहाँ आकाश नहीं ,अपितु वस्त्र अभिप्रेत है । इन्द्रियों के आवरण से भी वे शून्य हैं ।अत: योगीश्वर शिव को नग्न या निरावरण कहते हैं । इसी को गोस्वामी तुलसीदास रुद्राष्टकम् में गोतीतमीशं गिरीशम् कहते हैं ।

हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार कुबेरनाथ राय अपने एक निबंध ‘नारायण और प्रतिनारायण’ में रावण के प्रति अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं कि “राम यदि नारायण हैं तो रावण प्रतिनारायण है । वह प्रति-ईश्वर है । वह ‘एंटी क्राइस्ट’ है पर शैतान नहीं । रावण ‘प्रतिसत्य’ का वक्ता है पर असत्य का नहीं ।” निबंध की कतिपय बातों को यहाँ लिखना उपयुक्त जान पड़ता है । उनके कथनानुसार जब हम रामायण पढ़ते हैं तो लगता है दो विश्वव्यापी सिद्धांत आपस में लड़ रहे हैं । जो चरित्र , दिव्यता और विद्याबल राक्षस-कुल में है, वह क्षुद्रताग्रस्त, स्वार्थग्रस्त कौरव-कुल में नहीं । रावण एक विरोधी आदर्श या प्रतिआदर्श ले कर चल रहा था । यदि सीता-हरण नहीं होता तो भी रघुवंश और राक्षस-वंश में टकराहट होती ही । राम का अवतार इसीलिए ही हुआ था । सीता-हरण तो बहाना भर था । कुबेरनाथजी यह भी कहते हैं कि महाभारत के पात्र दुर्योधन, शकुनि आदि हमें कई स्थलों पर लगते हैं कि अरे यह तो हमीं जैसे हैं ! हमारी ही तरह दीन, हीन, संकीर्ण और बौने । किन्तु केवल सीता-हरण के प्रसंग को छोड़ दें तो रावण कहीं भी दीन, हीन या क्षुद्र नहीं लगता । मैं लेखक के विचारों से सहमति रखती हूँ । अस्तु, इस स्तोत्र में रावण का भक्त-रूप, भावुक-रूप लक्षित होता है, जिसमें अपना एक दुर्निवार आकर्षण है ।

भगवान शिव के प्रति रावण के अगाध प्रेम का प्रकटीकरण प्रस्तुत श्लोक में होता है ।

| पिछला श्लोक | अनुक्रमणिका | अगला श्लोक |

![]()

सुश्री डा. भाटिया

(संबोधन के लिए मनोमस्तिष्क में उपयुक्त शब्द का अभाव सखेद..)

आशा प्रत्याशा, वैचारिक कल्पना से भी श्रेष्ठ सार्थक प्रयास ‘स्तुत्य’ .

प्रशंशनीय मनोभावों को शब्दों में बांधने में ,.. आत्मसंतोषप्रद अभिव्यक्ति में अशक्यता ,असमर्थताभरी विवशता का वर्णन या विवरण .

कृपया आप email तथा mobile देने का अनुग्रह कष्ट करना चाहेंगी.

शुभाकांक्षी

विजेंद्र कुमार

आदरणीय प. वी.के. तिवारीजी, नमस्कार एवं इस छोटे से प्रयास को पसंद करने के लिए धन्यवाद । ।। ॐ नमः शिवाय ।।

सुश्री

विनोदमेतु वस्तुनी का अर्थ और संधि विच्छेद नहीं दिया आपने

आदरणीय विनायकजी, इस ओर ध्यान खींचने के लिये धन्यवाद । अब अर्थ तथा सन्धि-विच्छेद दे दिया है, आप देख सकते हैं । इति शुभम् ।

Dhanyawad sushri

एक और बात …..

हे आदरणीया….

आपके इस संधि विच्छेद एवं अनुवाद के कारण मैं इस सरलार्थ को श्लोक रूप में हिंदी में लिखने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे-जैसे पूरा होता जाएगा आप ही को सबसे पहले दिखाने की इच्छा है। यही मेरी ओर से आपकी मार्गदर्शक दक्षिणा होगी।धन्यवाद

आदरणीय विनायकजी, आपके द्वारा स्तोत्र को इतने ध्यान व रुचि से पढ़ना व उसके भाव को हृदयंगम करना, यह हमारे लिये किसी पारितोषिक से कम नहीं । शुभकामनाएँ एवं धन्यवाद । इति शुभम् ।

हे आदरणीया

मुझे आपका ईमेल या नंबर दीजिए

मुझे अपनी इस हिंदी व्याख्या में आपकी सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है

ऐसा करेंगी तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा

धन्यवाद

आप इसी स्थान पर पूछ सकते हैं ।

Kataksh ka arth tedhi drishti ya drishti

कटाक्ष का शाब्दिक अर्थ है तिरछी दृष्टि तिरछी नज़र । इसका एक और अर्थ है आँख की कोर । नेत्रकोरों से देखना कटाक्ष कहलाता है । प्रस्तुत श्लोक के सन्दर्भ में अभिप्राय होगा कि महादेव कृपापूर्वक नेत्र की कोर से(किंचित्-सी दृष्टि से) भी देख लें तो दु:सह आपत्तियों का अबाध प्रवाह तत्क्षण निरुद्ध हो जाता है । कोरक शब्द का अर्थ ‘कली’होता है । आँख का लंबाई से बाहर निकला हुआ भाग ‘ कली’ की तरह भासता है, अत: तिरछी नज़र से देखने को नेत्र-कोरक से देखना भी कहा जाता है । कटाक्ष भी इसी अर्थ को सूचित करता है ।

आदरणीया,मैडम,

मनो विनोद मेतु वस्तुनि की सन्धि विच्छेद कर व्याख्या तो सुन्दर रूप से की गयी है।पर पूर्व की भांति बॉक्स में भरकर लिखा हुआ नहीं दिखता।कदाचित भूलवश रह गया है।

आदरणीय अविनाश चन्द्र पालीवालजी, नमस्कार । कृपया एक बार फिर से देख लें । शब्दार्थ सभी दिये गये हैं । कहीं कुछ भी रह नहीं गया है । फिर भी कोई परेशानी हो तो अवश्य बतायें । समाधान करके हमें प्रसन्नता होगी । इति शुभम् ।

प्रणाम,

ये मेरा देखा गया अबतक का सर्वश्रेष्ठ शिव तांडव स्तोत्र का अर्थ है!

आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बनाने के लिए।

मैने देखा की आप गुजराती है, तो एक विनीत है, क्या आप “दुला भाया काग” द्वारा रचित भजन “काम प्रजालन नाच करे” या “भोले चरणीय आराधना” का पूर्ण अर्थ लिख सकती है? आपने सुना हो तो मुक्तिधाम गढ़वी जी ने गया है: https://m.youtube.com/watch?v=72gdIjo78oQ

For reference: https://dilipsinghsinghdhayk.blogspot.com/2019/10/blog-post.html?m=1

प्रणाम ये सही मैं सर्वश्रेष्ठ है

।।।हर हर महादेव।।।

सराहना के लिये धन्यवाद । महादेवजी की महती कृपा है । मैं गुजरात से हूं, मातृभाषा गुजराती नहीं है । इति शुभम् ।