महामृत्युंजय मंत्र

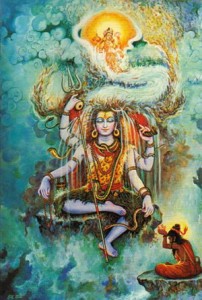

The Mantra![]()

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।

| त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । | ||

| त्र्यम्बकम् | → | त्र्यम्बकदेव, महादेव |

| यजामहे | = | हम उपासना करते हैं |

| सुगन्धिम् | = | श्रेष्ठ गंध से युक्त |

| पुष्टिवर्धनम् | = | पुष्टि को बढ़ाने वाले (बल, तेज, वीर्य को बढ़ाने वाले) |

| उर्वारुकमिव | → | उर्वारुकम् + इव |

| उर्वारुकम् | = | ककड़ी, कर्कटीफल |

| इव | = | की तरह |

| बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय | → | बंधनात् + मृत्योः + मुक्षीय |

| बंधनात् | = | बंधन से |

| मृत्योः | = | मृत्यु के, देह के बन्धन से, जन्म-मरणं के बन्धन से, मृत्यु-भय से |

| मुक्षीय | = | मुक्त हो जाएँ |

| मामृतात् | → | मा +अमृतात् |

| मा | = | नहीं |

| अमृतात् | = | अमृत से |

![]()

अन्वय

ॐ सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं त्रयंबकं यजामहे बंधनात् उर्वारुकम् इव मृत्योः मुक्षीय अमृतात् मा ।

सरल भावार्थ

हे भगवान त्रिनेत्र ! हे श्रेष्ठ गंध से परिपूर्ण, हे पुष्टि, तेज, वीर्य, बल को बढ़ाने वाले देव ! हम आपकी उपासना करते हैं । हे देव ! मृत्यु के समय आप हमें मृत्यु-भय से मुक्त कर दें । जिस प्रकार कर्कटी फल ( ककड़ी ) पूरी तरह पक कर बेल से अपने आप अलग हो जाता है, स्वतन्त्र हो जाता है, उसी प्रकार हम भी पूरी तरह परिपक्व हो कर (पूर्ण आयु को भोग चुकने के उपरांत) बिना किसी यंत्रणा के, सरलता व स्वाभाविकता से मृत्यु के पाश से छूट जाएँ । हम जन्म-मरण के त्रासद बंधन से मुक्त हों, न कि आपके (चरण-शरण रुपी) अमृत से । अर्थात् जन्म-मरणं के बन्धन से मुक्त हो कर हम सदा के लिए आपके अमृत-चरणों में आश्रय पाएं, परमपद अर्थात् मोक्ष को प्राप्त हों ।

व्याख्या

महामृत्युंजय मन्त्र में वैदिक ऋषि द्वारा भगवान त्रिनेत्र से की गई प्रार्थना इस भाव को प्रकाशित करती है कि वह जीवन भर निरोग रह कर, सदाचारपरायण रह कर अपनी पूरी आयु का भोग करता हुआ जब परिपक्व हो जाये तब ही उसकी देह छूटे अर्थात् मृत्यु उसका वरण करे । यह मृत्यु अधिक कष्टदायी न हो, तथा उसके प्राण कुछ इस तरह देह से पृथक् हों, जिस तरह पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिर पड़ता है । वह स्तवन करता हुआ कहता है कि हे सरस सुवास से सुगन्धित, पावन परिमल से परिपूर्ण तथा हे पुष्टि के बढ़ाने वाले देव ! हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप मृत्यु-भय से हमारी रक्षा करें ।

अथर्ववेद में ईश्वर को माधुर्य अथवा मधु भी कहा गया है । मधुन्मे निक्रमणं … (( अथर्ववेद -१. ३४ ३ ) मन्त्र में, जिसके देवता मधुवनस्पति हैं, ऋषि प्रार्थना करता है कि हे मधुस्वरूप ! हे प्रभो ! मेरी एक-एक चेष्टा, एक-एक क्रिया, एक-एक प्रवृत्ति मधुमत् अर्थात् माधुर्यपूर्ण हो एवं माधुर्य की उपासना करता हुआ मैं मधुसदृश बन जाऊं । वेदों में ईश्वर को सोम भी कहा गया है । इसी प्रकार सुगन्धिःभी परमात्मा का एक अन्य नाम है । प्रस्तुत मन्त्र में ऋषि ईश्वर को सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् कहता है । वैदिक ऋषि सुगंध का साधक है। फूल से सूक्ष्म उसकी सुगंध है, जो दिखाई न देने पर भी फूल का पता बता देती है । तदनुसार प्रत्येक प्राणी में परम चैतन्य की सुगंध वर्तमान है । प्रत्येक जीवधारी के रोम-रोम में परमात्मा का वास है । उसी की श्रेष्ठ सुवास से मनुष्य सुवासित है व उसी तेजोमय की प्राण-शक्ति से प्रकाशित । प्राणशक्ति के प्रचंड स्रोत से ऋषि सूक्ष्म प्राणधारा व उसकी विशुद्ध व विरल तरंगों को खींचता है अथवा प्राणवायु खींचता है । यह प्राणशक्ति जिसकी वह साधना करता है , पुष्प में बसी उसकी सुगंध की भांति सूक्ष्म है, अतएव ऋषि सुगंध का साधक है ।यह सुगंध विषयों की नहीं है, अपितु विषयातीत, इन्द्रियातीत सृजनहार की, अदृश्य चेतन सत्ता की व उसकी परिपूर्णता की शाश्वत सुगंध है । मन्त्रदृष्टा ऋषि इसी प्राणशक्ति के अजस्र स्रोत का, प्राणिमात्र में महकती हुई ब्रह्म-चेतनारूपी पवित्र सुगंध का साधक है । विमल व विरल अनुभूतियों के वरदानों की वर्षा करने वाले भगवान रूद्र को इसी कारण वह सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् कह कर पुकारता है ।

ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई अन्य इन्द्रियों की ही भांति एक घ्राणेन्द्रिय है, जिसके कारण वह गंध को सूंघने में सक्षम है । सदाचारपरायण, धर्मपरायण, परमार्थपरायण हो कर मनुष्य सात्त्विक भावों को प्रश्रय (आश्रय) देता हुआ जीवन-निर्वाह करे, यह मनुष्य का कर्तव्य है और यह भी कि इन इन्द्रियों व पदार्थों का उपयोग और उपभोग करता हुआ वह इनके विषयों के प्रति अनासक्त रहे और फिर इनसे ऊपर उठ जाये । अर्थात् इन्द्रियों का दास न बन कर इन्द्रियों का स्वामी बने । यही उसके जीवन का श्रेय है । प्रकृति ने मनुष्येतर छोटे जीवों को अपने साथी को आकर्षित करने के लिए आकर्षी -रस के रूप में गंध के आवेग प्रदान किये, जबकि मनुष्य को इन आवेगों से बचने के हेतु विवेक बुद्धि दी, जिससे वह अन्य कीटकों की तरह गंध के आवेश और आवेग की दुर्बलता से मुक्त रहे और अति मूल्यवान व महान अपने मानव जन्म व जीवन को सार्थक करे । प्रकृति के विभिन्न उपकरण, जैसे वन, उपवन, वनस्पति, औषधियां, फल-पुष्प-पल्लव-लताएं आदि अपने समस्त सौंदर्य और सुगंध के साथ जगत को आनंद देने के हेतु रचे गए हैं, जिससे कि वह अपने सात्त्विक भावों को निखारकर, त्याज्य कर्मों का परित्याग करके, पवित्र एवं कल्याणकारी कर्मों का संपादन करे । ईश्वर का साकार रूप दिव्य प्रकाशसे देदीप्यमान रहता है तो साथ ही दिव्य पुष्पों की अलौकिक सुगंध से सुरभित भी । उनके विग्रह को सदैव सुष्ठु सुगंध से सुवासमय किया जाता है । लिंगपुराण से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जिसमें भगवान शिव के रूप को, शिवलिंग को कुंकुंमचन्दनलेपितलिंगं पंकजहारसुशोभितलिंगम् कह कर वर्णित किया गया है । इसके अलावा शिवलिंग के लिए लिंगाष्टक नामक स्तोत्र में शिवलिंग को सुरगुरु बृहस्पति एवं सुरपति इंद्र द्वारा पूजित तथा इंद्र के नंदनवन के दिव्य पुष्पों द्वारा अर्चित कह कर उसे प्रणाम किया गया है । लिंगाष्टक का आठवां श्लोक इस प्रकार है –

ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई अन्य इन्द्रियों की ही भांति एक घ्राणेन्द्रिय है, जिसके कारण वह गंध को सूंघने में सक्षम है । सदाचारपरायण, धर्मपरायण, परमार्थपरायण हो कर मनुष्य सात्त्विक भावों को प्रश्रय (आश्रय) देता हुआ जीवन-निर्वाह करे, यह मनुष्य का कर्तव्य है और यह भी कि इन इन्द्रियों व पदार्थों का उपयोग और उपभोग करता हुआ वह इनके विषयों के प्रति अनासक्त रहे और फिर इनसे ऊपर उठ जाये । अर्थात् इन्द्रियों का दास न बन कर इन्द्रियों का स्वामी बने । यही उसके जीवन का श्रेय है । प्रकृति ने मनुष्येतर छोटे जीवों को अपने साथी को आकर्षित करने के लिए आकर्षी -रस के रूप में गंध के आवेग प्रदान किये, जबकि मनुष्य को इन आवेगों से बचने के हेतु विवेक बुद्धि दी, जिससे वह अन्य कीटकों की तरह गंध के आवेश और आवेग की दुर्बलता से मुक्त रहे और अति मूल्यवान व महान अपने मानव जन्म व जीवन को सार्थक करे । प्रकृति के विभिन्न उपकरण, जैसे वन, उपवन, वनस्पति, औषधियां, फल-पुष्प-पल्लव-लताएं आदि अपने समस्त सौंदर्य और सुगंध के साथ जगत को आनंद देने के हेतु रचे गए हैं, जिससे कि वह अपने सात्त्विक भावों को निखारकर, त्याज्य कर्मों का परित्याग करके, पवित्र एवं कल्याणकारी कर्मों का संपादन करे । ईश्वर का साकार रूप दिव्य प्रकाशसे देदीप्यमान रहता है तो साथ ही दिव्य पुष्पों की अलौकिक सुगंध से सुरभित भी । उनके विग्रह को सदैव सुष्ठु सुगंध से सुवासमय किया जाता है । लिंगपुराण से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जिसमें भगवान शिव के रूप को, शिवलिंग को कुंकुंमचन्दनलेपितलिंगं पंकजहारसुशोभितलिंगम् कह कर वर्णित किया गया है । इसके अलावा शिवलिंग के लिए लिंगाष्टक नामक स्तोत्र में शिवलिंग को सुरगुरु बृहस्पति एवं सुरपति इंद्र द्वारा पूजित तथा इंद्र के नंदनवन के दिव्य पुष्पों द्वारा अर्चित कह कर उसे प्रणाम किया गया है । लिंगाष्टक का आठवां श्लोक इस प्रकार है –

परात्परंपरमात्मकलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम् ।। ८ ।।

अगर-तगर-चन्दनचर्चित भगवान शिव अपने आराधक के लिए स्वयं सुगंध का साकार रूप हैं । वे कामरिपु हैं, यह सुगंधमय देव पिशाचिनी प्रवृत्तियों के संहारक हैं । सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सम्बोधन से तात्पर्य है कि साधक स्वयं को इन गुणों से परिपूरित करने की आकांक्षा करता है ।

वैदिक ऋषि ने दृश्य-जगत तथा जड़ प्रकृति के भीतर महान अदृश्य चेतना के सत्य को व उसके संचालन की क्रमबद्ध व्यवस्था को, ब्रह्मज्ञान को अपने उग्र तपोबल से, योगबल से प्राप्त किया । जड़ से चेतन तथा स्थूल से सूक्ष्म की खोज करते हुए प्राचीन ऋषियों ने अपने भीतर मन्त्र के दर्शन किये अतः उन्हें मन्त्रदृष्टा ऋषि कहते हैं । मन्त्र के दर्शन से तात्पर्य है, मन्त्र के अधिपति देवता के दर्शन करना । मन्त्र-देवता के अर्थ को सरलता से आत्मसात् करने के लिए श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा कहे गए वचनों का सहारा लेते हुए यह कहा जा सकता है कि मन्त्र-देवता का अर्थ है, चेतना के विराट महासागर में से अपने लिए अभीष्ट शक्ति के प्रवाह का चयन करना । ब्रह्मचेतना व उसकी शक्ति की अनंत तरंगों से समूचा ब्रह्माण्ड प्रतिपल कम्पायमान रहता है । इन भिन्न-भिन्न शक्ति-तरंगों के भिन्न-भिन्न शक्ति-केंद्र होते हैं, जिनके स्वरूप और प्रयोजन भी भिन्न-भिन्न होते हैं । शक्ति के यह केंद्र ही वस्तुतः मन्त्र-देवता माने जाते हैं । इन्हें मन्त्र के अधिपति अथवा अधिष्ठाता देवता भी कहा जाता है । यही मन्त्र द्वारा आहूत होते हैं (बुलाये जाते हैं) । मन्त्रदृष्टा ऋषि इसी प्राणशक्ति के अजस्र स्रोत का, प्राणिमात्र में महकती हुई ब्रह्म-चेतनारूपी पवित्र सुगंध का साधक है । विमल व विरल अनुभूतियों के वरदानों की वर्षा करने वाले भगवान रूद्र को इसी कारण वह सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् कह कर पुकारता है ।

भगवान त्रयम्बक आयु, ओज, बल, वीर्य व तेज के संरक्षक हैं ।  उनकी साधना साधक को तेजस्वी, ओजस्वी एवं वर्चस्वी बनाती है । उनकी पुष्टिदायिनी शक्ति, दूसरे शब्दों में कृपादायिनी शक्ति एवं रक्षणशक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती । प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न-भिन्न प्रकार से वे रक्षा और अनुग्रह करते हैं । वहां से पुष्टि का एक सनातन प्रवाह निसृत हो रहा है । वे माता की भांति सतत हमारी परिचर्या व देखभाल करते रहते हैं । रोम-रोम में रमे हुए वे हमारी एक-एक श्वास के साथ आते जाते हैं और हमें पुष्ट करते हैं, हमारी पुष्टि का वर्धन करते हैं । हमारी देह, मन और आत्मा को उन्नत करते हैं । इस संसार में हम मित्रों, परिजनों व प्रकृति से जो उच्च भी प्रेम, आराम, वात्सल्य, सेवा तथा भोग इत्यादि प्राप्त करते हैं, वह वस्तुतः उन्हीं से प्राप्त होता है । उनकी उपासना हम में नवजीवन-रस का संचार कर हम में स्फूर्ति भरती है हमें प्रमुदित व प्रफुल्लित रखती है,। भगवान रूद्र स्वयं वीर्य का, तेज का भण्डार हैं । वे कामारि हैं, प्रलोभनों को तेजस्विता, उग्रता, व तप की कठोरता के बिना नहीं जीता जा सकता है और न ही उसके बिना शारीरिक वीर्य का संरक्षण ही संभव है । वे ही वीर्य-बल को धारण कराने वाले हैं, वे ही ऊर्ध्वरेता बनाने वाले हैं । ओज और आत्मतेज के बिना पाप व अन्याय का विध्वंस करने का शौर्य व्यक्ति में नहीं आता । उनके जीवनदायी रस को पाकर संसार बढ़ रहा है, पुष्ट हो रहा है । जीवनरस की असंख्य धाराओं से वे हमारा सिंचन एवं संवर्धन करते हैं । इसीलिए उन्हें सुगन्धि और पुष्टिवर्धन कह कह पुकारा गया है । उन्हें पुष्टिवर्धन कहने से तात्पर्य यह भी है कि वे हमें निष्पाप रखते हैं । क्योंकि विकारों को, पाप को और उसके मूल को अमृतधारा नहीं पहुंचती है । प्रकारांतर से वे सत्य का संवर्धन, संपोषण करते हैं और संसार पुष्ट होता है । अपरिमित ऐश्वर्यों की अनवरत वर्षा करने वाले पुष्टिवर्धन देव की हम उपासना करते हैं, ऐसा इन मन्त्रदृष्टा ऋषि का भाव है ।

उनकी साधना साधक को तेजस्वी, ओजस्वी एवं वर्चस्वी बनाती है । उनकी पुष्टिदायिनी शक्ति, दूसरे शब्दों में कृपादायिनी शक्ति एवं रक्षणशक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती । प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न-भिन्न प्रकार से वे रक्षा और अनुग्रह करते हैं । वहां से पुष्टि का एक सनातन प्रवाह निसृत हो रहा है । वे माता की भांति सतत हमारी परिचर्या व देखभाल करते रहते हैं । रोम-रोम में रमे हुए वे हमारी एक-एक श्वास के साथ आते जाते हैं और हमें पुष्ट करते हैं, हमारी पुष्टि का वर्धन करते हैं । हमारी देह, मन और आत्मा को उन्नत करते हैं । इस संसार में हम मित्रों, परिजनों व प्रकृति से जो उच्च भी प्रेम, आराम, वात्सल्य, सेवा तथा भोग इत्यादि प्राप्त करते हैं, वह वस्तुतः उन्हीं से प्राप्त होता है । उनकी उपासना हम में नवजीवन-रस का संचार कर हम में स्फूर्ति भरती है हमें प्रमुदित व प्रफुल्लित रखती है,। भगवान रूद्र स्वयं वीर्य का, तेज का भण्डार हैं । वे कामारि हैं, प्रलोभनों को तेजस्विता, उग्रता, व तप की कठोरता के बिना नहीं जीता जा सकता है और न ही उसके बिना शारीरिक वीर्य का संरक्षण ही संभव है । वे ही वीर्य-बल को धारण कराने वाले हैं, वे ही ऊर्ध्वरेता बनाने वाले हैं । ओज और आत्मतेज के बिना पाप व अन्याय का विध्वंस करने का शौर्य व्यक्ति में नहीं आता । उनके जीवनदायी रस को पाकर संसार बढ़ रहा है, पुष्ट हो रहा है । जीवनरस की असंख्य धाराओं से वे हमारा सिंचन एवं संवर्धन करते हैं । इसीलिए उन्हें सुगन्धि और पुष्टिवर्धन कह कह पुकारा गया है । उन्हें पुष्टिवर्धन कहने से तात्पर्य यह भी है कि वे हमें निष्पाप रखते हैं । क्योंकि विकारों को, पाप को और उसके मूल को अमृतधारा नहीं पहुंचती है । प्रकारांतर से वे सत्य का संवर्धन, संपोषण करते हैं और संसार पुष्ट होता है । अपरिमित ऐश्वर्यों की अनवरत वर्षा करने वाले पुष्टिवर्धन देव की हम उपासना करते हैं, ऐसा इन मन्त्रदृष्टा ऋषि का भाव है ।

ऋषि प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे पुष्टिवर्द्धन ! हे पूर्ण प्रभो ! आपने इस पूर्ण जगत को एक बार जन्म दे कर ही नहीं छोड़ दिया अपितु आप सतत इसे अपने स्नेह और अनुग्रहकी सुधा से सींच भी रहे हैं, हम सभी का भरण-पोषण कर रहे हैं । हम बार-बार जन्म-मृत्यु के अपार कष्ट सहते हैं । आप इस कष्ट से हमें उबारिये । मृत्यु के समय प्राणान्तक कष्ट होता है, अतः हमें आप इस मृत्यु-भय से मुक्त करें । हे प्रभो ! हम पूर्णायु का भोग करते हुए, आपकी पुष्टि ,बल, तेज से एक सार्थक जीवन जी कर, परिपक्व हो कर स्वाभाविक और सहज मृत्यु पाएं, हम असामयिक और अपमृत्यु के ग्रास न बनें । हमें अंतकाल कीअसह्य यातनाएं न सहनी पड़ें, और अनायास हमारी देह ऐसे छूटे जैसे पकी हुए ककड़ी अपने आप बेल से अलग हो जाती है । अंत समय में मृत्यु-भय हमें न सताए । हम सरलता व सहजता से देह-बंधन से मुक्त हो जाएं किन्तु आपके अमृत से नहीं प्रभो ! जीवनान्त होते ही हम सीधे आपके पावन पदों में पहुँच जाएँ । जीवन-मृत्यु के मध्य के समय का हमें पता ही न चले । आपके अमृत-चरणों की शरण हमें सदैव सुलभ हो । यही हमारा श्रेय है, यही हमारा प्राप्य है ।

इस प्रकार वैदिक ऋषि मृत्यु के समय देह के बंधन से अनायास छूट कर अविलम्ब ईश्वर के अमृत-चरणों में पहुँच जाने की प्रार्थना करता है, साथ ही एक स्वस्थ, सदाचारयुक्त, सार्थक, जीवन को जीते हुए आयु की परिपक्वता तक पहुँच कर, बेल से ककड़ी के अनायास अलग होने की तरह जीवन से सहजता से अलग होना चाहता है और तदुपरांत वह त्रयम्बक देव के अमृत-पदों का अर्थात् परमपद का आकांक्षी है ।

इति श्रीशिवार्पणमस्तु !

| दो शब्द | अनुक्रमणिका | – |

![]()

कोई बंधनात् पड़ता है कोई बंदनन्ना कोन सही है। कृपया बताए।

आदरणीय दिनेश मिश्राजी,इस मंत्र में पूरा सन्धियुक्त शब्द है ‘ बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय ‘अर्थात् मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जानें । अब इस शब्द की सन्धि अलग करेंगे तो यह इस तरह बनेगा – बन्धनात् + मृत्यो: + मुक्षीय = बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय । ध्यान दें कि ऊपर बन्धनात् का त् बन गया है न् क्योंकि उसके आगे मृत्यो: शब्द का ‘म’अक्षर आता है । ऐसा होने पर अब यह संधि से जुड़ा शब्द बन गया ‘बन्धनान्मृत्यो:’ । अतः मंत्र का शुद्ध पाठ होगा ‘बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय’। ‘मृत्योर्मुक्षीय’ शब्द की भी सन्धि अलग करेंगे तो यह परिणाम होगा – मृत्यो:+ मुक्षीय =

मृत्योर्मुक्षीय ।

व्याख्या में मंत्र के नीचे सन्धि-विच्छेद व साथ-साथ शब्दों के अर्थ भी दिये गये हैं ।

बहुत सुंदर व्याख्या..

धन्यवाद ।

अति उत्तम व्याख्या, प्रभूने श्रावण मास में हमे बिना मांगे ज्ञान प्रवाह में नेहला दिया।।

धन्यवाद सह प्रणाम्

धन्यवाद । कुछ लिखना महादेव की कृपा से ही संभव है । “मूकं करोति वाचालम्” । नमस्कार ।

kindly do the details explanation of followings paths

1. Rudri Path

2. Hanuman chalisa with meaing of each stanza

3. Swasti vachnam

श्रीहनुमानचालीसा की शब्दार्थ सहित सभी दोहा-चौपाइयों की व्याख्या श्रीरघुनाथजी की अहैतुकी कृपा से हम शीघ्र ही प्रकाशित करने जा रहे हैं । शेष सब शरणागत-वत्सल के हाथ में…!!! इति शुभम् ।

नमस्ते मैम, कृपया और भी व्याख्या कीजिये

सोनमजी, धन्यवाद ।